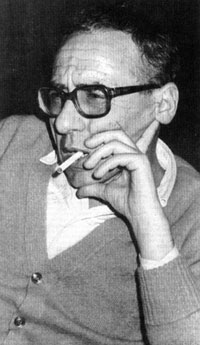

Luigi Pintor

Giornalista − Italia

Pintor è scomparso ieri, a 78 anni. E la vena elegiaca dei suoi libri, il pessimismo sistematico dei suoi articoli su “il manifesto” di cui è stato fondatore nel ‘69 e più volte direttore, hanno trovato alimento nella morte del fratello Giaime, saltato su una mina nel ‘43 in uno dei primi episodi della lotta partigiana; poi nella perdita della moglie negli anni 70 con la quale Pintor aveva fatto la Resistenza; e con la fine prematura dei suoi due figli: Giaime junior e Roberta. E’ stato un grande giornalista «eretico» della sinistra. La cifra del suo stile — cominciò a scrivere sull’«Unità» nel ‘45 e sarà radiato dal Pci per «frazionismo» nel ‘69 — sta nell’asciuttezza, nella sprezzatura. E nella capacità di risultare sferzante ma a suo modo poetico, disobbediente ma rigoroso, incapace di arrendersi ma lucidamente convinto della propria sconfitta («Ho smesso di credere che gli ultimi saranno i primi», ha scritto anni fa), perdentista ma non disincantato.

Pintor è scomparso ieri, a 78 anni. E la vena elegiaca dei suoi libri, il pessimismo sistematico dei suoi articoli su “il manifesto” di cui è stato fondatore nel ‘69 e più volte direttore, hanno trovato alimento nella morte del fratello Giaime, saltato su una mina nel ‘43 in uno dei primi episodi della lotta partigiana; poi nella perdita della moglie negli anni 70 con la quale Pintor aveva fatto la Resistenza; e con la fine prematura dei suoi due figli: Giaime junior e Roberta. E’ stato un grande giornalista «eretico» della sinistra. La cifra del suo stile — cominciò a scrivere sull’«Unità» nel ‘45 e sarà radiato dal Pci per «frazionismo» nel ‘69 — sta nell’asciuttezza, nella sprezzatura. E nella capacità di risultare sferzante ma a suo modo poetico, disobbediente ma rigoroso, incapace di arrendersi ma lucidamente convinto della propria sconfitta («Ho smesso di credere che gli ultimi saranno i primi», ha scritto anni fa), perdentista ma non disincantato.Adesso Pintor — che è stato nel comitato centrale del Pci e nell’ufficio di segreteria prima dell’avventura del “Manifesto” — esce da una esistenza impastata di crepuscolo e di orgoglio cocciuto. Apparteneva a quei sardi tristi con un fondo aristocratico (il titolo del suo libro Servabo è l’epigrafe di un fregio araldico). Era per certi tratti simile, ma avversario, di Enrico Berlinguer: ambedue sardi, ambedue malinconici, ambedue elegiaci. I suoi articoli erano a volte perfino metafisici nella loro violenza. E la loro forza sta, fra l’altro, nella brevità, oltre che nell’arte di Pintor di fare titoli folgoranti, del tipo: «La Cina è vicina». Insieme a Montanelli da cui lo divideva tutto, tranne un’analoga grandezza è stato un maestro dell’editoriale di trenta righe. Se avesse avuto l’inclinazione per le battute un po' andanti, avrebbe potuto condividere il motto di Indro: «Gli articoli che “girano” (ossia dalla prima seguono nelle pagine interne, ndr) mi fanno girare le scatole». Aveva la soave ironia, un po’ maliziosa, delle persone di razza. L’attuale direttore del “Manifesto”, Riocardo Barenghi, lo chiamava così: «Maestro». E Pintor: «Involontario».

Venne eletto deputato, nel ‘68, per il Pci, nel quale non si riconosceva quasi più. E fu rieletto nell’87 come indipendente in quello stesso partito, che stava per diventare un’altra cosa. Pintor rifiutò decisamente la “svolta” occhettiana (“Il papocchio”). Così come mai avrebbe digerito la vicenda del post-comunismo e la classe dirigente che se n’è fatta interprete. In un D’Alema, Pintor scorgeva ineleganza. Ma non perché questo sardo antico fosse uno snob. Semplicemente, trovava scadente, in politica, la leggerezza tattica dell’oblio: «Senza memoria del passato storico e personale, non c’è futuro». Anche per questo, tormentarsi con la propria autobiografia è stato per Pintor un esercizio, in qualche maniera, militante. Nell’ultimo volumetto in uscita, "I luoghi del delitto", egli ricerca per esempio quel «peso sulla coscienza» che sente gravargli addosso e non sa cos’è questo «delitto» o forse gli sembra di identificarlo nel fatto che l’umanità e lui stesso non sono stati capaci di impedire altri delitti commessi in questo mondo. E comunque, «contano più che mai le intenzioni. Se fosse per i risultati, non rifarei nulla di quello che ho fatto e che non ho fatto». Lui era fatto così.

(Fonte Mario Ajello, Il Messaggero, 18/05/2003)